নয়ের দশকের মাঝামাঝি চিত্রদীপ চক্রবর্তী তার সাংবাদিকতার পেশা-জীবন শুরু করেন শিলিগুড়ি শহরে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে। শুরু থেকেই তার উৎসাহ অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন, আজও সে সেই ট্র্যাডিশনের ধারক এবং বাহক। চিত্রদীপ নিউজ চ্যানেল এবং খবরের কাগজ দু'জায়গাতেই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন, দুই মাধ্যমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় চিত্রদীপের কাহিনিগুলি পড়লেই পাঠকের কাছে তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

Pages

- হোম

- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় II ATIN BANDOPADHYAY

- অদ্রীশ বর্ধন II ADRISH BARDHAN

- অনীশ দাস অপু II ANISH DAS APU

- অনীশ দেব II ANISH DEB

- অনুবাদ বই

- অন্নদাশঙ্কর রায় II ANNADASHANKAR RAY

- আগাথা ক্রিষ্টি II Agatha Christie

- আশাপূর্ণা দেবী

- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

- ইসলামী বই II ISLAMI BOOKS

- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী II Upendrakishore Ray Chowdhury

- ঐতিহাসিক বই

- ওয়েস্টার্ন বই

- কবিতার বই

- কাজী নজরুল ইসলাম

- গজেন্দ্রকুমার মিত্র II GAJENDRAKUMAR MITRA

- জয় গোস্বামী II JOY GOSWAMI

- জীবন গঠনমূলক/মোটিভেশনাল বই II MOTIVATIONAL BOOKS

- জীবনী/আত্মজীবনী II BIOGRAPHY BOOKS

- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

- তিন গোয়েন্দা

- দস্যু বনহুর II DOSSU BANHUR II ROMENA AFAZ

- দীনেন্দ্রকুমার রায় II Dinendrokumar Roy

- দীনেশচন্দ্র সেন II DINESH CHANDRA SEN

- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

- নারায়ণ সান্যাল

- নীহাররঞ্জন গুপ্ত

- প্রফুল্ল রায়

- প্রেমেন্দ্র মিত্র

- ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

- বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

- বিমল কর

- বিমল মিত্র

- বুদ্ধদেব গুহ

- বুদ্ধদেব বসু II BUDDHADEB BASU

- মনোজ বসু II MANOJ BASU

- মহাশ্বেতা দেবী

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

- মাসুদ রানা/MASUD RANA SERIES

- মুহম্মদ জাফর ইকবাল

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- রহস্য-রোমাঞ্চ/থ্রিলার/গোয়েন্দা কাহিনী

- লীলা মজুমদার

- শক্তিপদ রাজগুরু II SHAKTIPADA RAJGURU

- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- শামসুর রাহমান

- শিশুতোষ/কিশোর সাহিত্য

- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

- শেখ আবদুল হাকিম II SHEIKH ABDUL HAKIM

- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

- সত্যজিৎ রায়

- সমরেশ বসু

- সমরেশ মজুমদার

- সাইমুম সিরিজ II SAIMUM SERIES

- সুচিত্রা ভট্টাচার্য

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

- সুবোধ ঘোষ II SUBODH GHOSH

- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

- স্মরণজিৎ চক্রবর্তী II Smaranjit Chakraborty

- স্বপন কুমার II SWAPAN KUMAR

- হরর কাহিনী/ভূতের বই

- হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

- হুমায়ূন আহমেদ

- হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড ll HENRY RIDER HAGGARD

- হেমেন্দ্রকুমার রায়

Wednesday, November 30, 2022

আড়ালে আততায়ী - চিত্রদীপ চক্রবর্তী

বারোটি সত্যি হাড় হিম করা খুনের ঘটনা দিয়ে সাজানো হয়েছে বইটিকে। মালদার পার্সেল বোমা বিস্ফোরণ থেকে রাজখোয়ার ফাঁসি, রণবিজয়ের পালানো,অজিত-মনুয়ার প্রেমকাহিনী ও তার পরিণতি,ডায়মন্ড হারবারের দোকানে লাশ পুঁতে রাখা তিন লাশ থেকে বিশ্বভারতীর শাশ্বতী পাল, রায়পুরের সুচেতা হত্যাকাণ্ডের নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লেখকদ্বয় যেহেতু ক্রাইম সাংবাদিক তাই বইয়ে প্রতিটি ঘটনার প্লট এবং দোষীরা কীভাবে পুলিশের জালে ধরা পড়লো তার সুন্দর বিবরণ থ্রিলারের আকারে লিখিত।

অপারেশন কে বি সি - চিত্রদীপ চক্রবর্তী

জাল নোট কারখানায় তল্লাশি চালানোর পর পুলিশ গোটা বাড়িটা সিল করে দিয়েছিল। সেখান থেকে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, দেখা গেল তারা সবাই কুঁচোকাচা। কাজেই ধৃতদের জেরা করে নতুন কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু হাল ছাড়লেন না যুগ্ম কমিশনার। একদিন কাউকে না জানিয়ে একা একা চলে গেলেন ওই বাড়িতে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে চোখ আটকে গেল দেওয়ালে। সেখানে অস্পষ্ট ভাবে লেখা কয়েকটি ফোন নম্বর। আর ওই নম্বরগুলির উপর আড়ি পাততেই জানা গেল অজানা তথ্য।

অচেনা আন্ডারওয়ার্ল্ড - চিত্রদীপ চক্রবর্তী

মুম্বই বিস্ফোরণের মূল চক্রী টাইগার মেমন, ছোটা রাজনের শার্প শুটার ফরিদ তানাশা, অপহরণ স্পেশালিস্ট বাবলু শ্রীবাস্তব অথবা দাউদ....অরুণ গাউলিদের গল্প পড়েছেন। এই বইয়ে তাঁরা আছেন, তবে পুরোপুরি নন।

এখানে পাতায় পাতায় উঠে আসা চরিত্ররা হলেন: রোমা সিং, রেশমা খাতি, অর্চনা শর্মা, মেহজবিন কাসকর....আরও অনেকে। এরা প্রত্যেকেই গ্যাংস্টারদের গার্লফ্রেন্ড।

তাই, মুম্বই আন্ডারওয়ার্ল্ডের 'এই অধ্যায়' বাংলার পাঠকদের কাছে এখনও অচেনা।

সেই আদিম সন্ধান - চাণক্য সেন

বসন্ত-বিহার।

নিউ দিল্লীর সবচেয়ে অভিজাত পল্লীর অন্যতম। আধুনিক স্থপতিশ্রী বাড়িগুলির মালিক কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চতম অফিসর, অথবা ধনী ব্যবসায়ী, ধনসম্পন্ন উঁচু-মানের ডাক্তার, ইনজিনীয়র অ্যাডভোকেট, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট সম্পাদক কিংবা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ; এক কথায়, বর্তমান ভারতীয় সমাজের যাঁরা মধ্যমণি। এঁদের অনেকেই পুরো বাড়ি অথবা বাড়ির একাংশ ভাড়া দিয়ে থাকেন বিদেশী দূতাবাসসমূহের ডিপ্লো- ম্যাটদের অথবা বিদেশী-দেশী বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্হার উচ্চতম পংক্তির একজিকিউটিভদের। পুরো বাড়ি ভাড়া বিশ থেকে পাঁচাত্তর হাজার টাকা প্রতিমাসে। কোনও ফ্ল্যাটের ভাড়াই দশ হাজার টাকার কম নয়।

পল্লী নির্মাণের পরিকল্পনাটাও আধুনিক এবং আকর্ষণীয়। সব বাড়ি- গুলিই প্রশস্ত জমির ওপর তৈরি। পাঁচশ থেকে হাজার বর্গগজ এক একটা বাড়ির সীমানা। অতএব প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে রয়েছে ঘনসবুজ লন, রংবাহার ফুলের বাগান, কিছু কিছু ছায়াপ্রদ বড় বড় গাছ...

শ্রীল প্রভুপাদের দৃষ্টিতে চাণক্য নীতিশাস্ত্র

প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে চাণক্য নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছলেন। তিনি রাজা চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়া নত্ত্বেও তিনি কোনো বেতন গ্রহণ করতেন না; বরং প্রাসাদের বাইরে একটি কুটিরে অবস্থান করে ব্রাহ্মণের কৃত্যসমূহ পালন করতেন। এভাবে কারও কোনো পৃষ্ঠপোষকতা না নিয়ে তিনি সবার নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন। একবার সম্রাট তার কিছু কাজের কৈফিয়ত চাইলে তিনি বলেন, "যদি আমার কাজের জন্য আমাকে কৈফিয়ত দিতে হয়, তবে আমি পদত্যাগ করব।"

চাণক্যের নীতি, মানবতাবাদী ও রাজনীতিবিষয়ক উপদেশগুলো এখনও আমাদের জন্য মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, তিনি ছেলেবেলাতেই চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকগুলো পড়েছিলেন। চাণক্যের রাজনীতিবিষয়ক লেখাগুলো এখনও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো হয়।

শুধু কথা - চাণক্য সেন

নিউ ইয়র্ক শহরে একটি বাঙালী পুরুষ আর একটি আমেরিকান নারীর সঙ্গে সামান্য, সংক্ষিপ্ত অপরিচয় অঘটিত হয়েছিল। টাইম্স্ স্কোয়ারে অকাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অরবিন্দ দত্ত, হঠাৎ দেখতে পেল ভীয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে আসছে রেডিয়ো সিটি মিউজিক হলের দিক থেকে। দর্শকদের ভীড়ে অরবিন্দও মিশে গেল। মিছিল কাছাকাছি আসতে কি জানি কি কারণে কারা যেন হিংসাত্মক হ'য়ে উঠল: কয়েক মিনিটের মধ্যে মিছিলের সঙ্গে শুরু হ'য়ে গেল পুলিশের লড়াই। অরবিন্দ দত্ত দেখল একটি লিকলিকে লম্বা ললনা 'where are all the flowers gone' গাইতে গাইতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, দুজন পুলিশ তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে পুলিশ-ভ্যানে তুলল। এ কৌতুকজনক দৃশ্য দেখবার সপ্তাহ দুই পর সাবওয়েতে কুইন্স্ যাবার পথে অরবিন্দ দত্ত দ্বিতীয়বার সে মেয়েটিকে দেখল। মাঝ-বয়সী জনৈক আমেরিকান পুরুষের সঙ্গিনী হ'য়ে ট্রেনের কামরায় বসেছিল সে, অরবিন্দ কৌতূহলের উত্তাপে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করল। তৃতীয়বার তাদের দেখা হল একটি মিশ্রিত আলোচনা-সভায়। তারপর তার সঙ্গে তিনদিন কায়িক দূরত্বের ব্যবধানে শুধু কথা হল অরবিন্দ দত্তর। শুধু কথা।তিনদিন তিনবার অনেক অনেক শুধু কথা।

রাজপথ জনপথ - চাণক্য সেন

যে সময়কার লেখা সেটা কেবল ভারতে ইংরেজ শাসনের শেষ, এর মধ্যে রাজাদের দেশে যাওয়া ভারতীয় তরুনদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে । কাটতে শুরু করেছে ইংল্যান্ড নিয়ে মোহও। এরকম এক সময়ে লন্ডনে থাকা একপাল ভারতীয় ছেলেমেয়ের লন্ডনি জীবন, তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, বিচিত্র ও আটপৌরে জীবন, তাদের সাথে জড়িয়ে থাকা কয়েকজন ইংরেজ এর গল্প এই উপন্যাস।

অসাধারণ কোন সাহিত্যসৃষ্টি বলে না মনে হলেও অনেক সাবলীল ভাষায় লেখা, পড়তে ভালো লাগে। সেই সময়কার লন্ডন এর রাস্তাঘাট, খাওয়ার দোকান, বাস টিউব, মানুষ - এসবের যেমন দেখা মেলে তেমনি উপনিবেশ উত্তর ভারত আর ভারতীয় আর ইংরেজ দুই দলের উপর এর প্রভাব, কন্টিনেন্টের অন্যান্য দেশের মানুষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, জাতিগত দাঙ্গা, অপরাধ বৃদ্ধি এসবের দেখাও মেলে এই উপন্যাসে। জীবন আর দর্শনের টানাপোড়েন, বন্ধুত্ব, প্রেম, সংস্কৃতি সব মিলিয়ে পড়তে আসলেই ভাল লেগেছে।

রাগ নেই - চাণক্য সেন

এই গ্রন্থে একত্রিত গল্পগুলি তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল-পাঁচটি দিল্লীর সাহিত্য-পত্রিকা "ইন্দ্রপ্রস্থে”। বলা বাহুল্য, সব কাহিনী ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কোনও বাস্তব ব্যক্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। মাথ্যু আর্নল্ড বলেছিলেন, সাহিত্য জীবনের সমালোচনা। এ গল্পগুলিও সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের সাহিত্যিক সমীক্ষা। এক সঙ্গে পড়লে, কয়েকটা মোদ্দা রেখা ধরা পড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী - চাণক্য সেন

'মুখ্যমন্ত্রী' ১৩৭০ বঙ্গাব্দের সমকালীন ভারতবর্ষের ঔপন্যাসিক আলেখ্য।

প্রশাসন এবং রাজনীতি সমকালীন ভারতমানসে দিগন্ত প্রসারিত; সাহিত্যে তাব রূপায়ণ অন্তত বাংলাভাষায় এই প্রথম। পাঠক- পাঠিকাদের পূর্বাহ্ণে বলে রাখা দরকার, এ উপল্লাসে বর্তমান ভারতবর্ষের অনেকখানি বাস্তব ভাব-ও-ঘটনা-সমাবেশ তাঁদের চোখে পড়বে; কিন্তু চরিত্রগুলিকে কোনও বাস্তব জীবিত বা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাবার দায়িত্ব একান্ত তাঁদের। লেখকের কাছে সব চরিত্র পরিপূর্ণ কাল্পনিক; 'মুখ্যমন্ত্রী' তো বটেই।

মধ্যপঞ্চাশ - চাণক্য সেন

পঞ্চাশের দশকের দিল্লী শহরের এক নাগরিক আখ্যান চাণক্য সেনের "মধ্যপঞ্চাশ"। দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু, জাতিগত বিভেদ যায়নি একেবারেই। বাঙালী, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মাড়ওয়ারি, শিখ নানা জাতি নানা ভাবে নিজেদের নিয়ে শঙ্কিত। সেই সাথে যায় নি দাঙ্গার রক্তের দাগ। এরকম একটা বিক্ষিপ্ত সময়ে দিল্লীর একটা এলাকার কিছু মানুষকে নিয়ে ছোট এই উপন্যাস (যদি ও লেখক এটাকে নভেলা হিসেবেই দাবি করেছেন)।

পুত্র পিতাকে - চাণক্য সেন

নিজের চব্বিশতম জন্মদিন উপলক্ষে পিতাকে চিঠি লিখেছে কেতু। অনেকটা কনফেসের মতো চিঠিটা। কিছু না চেপে রেখে লিখে গিয়েছে তার জীবন সম্পর্কে, জীবনবোধ সম্পর্কে। যেন একটা বিশাল ক্যানভাসে নিজের মনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে কেতু দারুন দক্ষতায়। এই চিঠিটাই উপন্যাস। পিতাকে ভালবাসা, পিতার থেকে দূরে সরে আসা, বিচ্ছিন্নতার ব্যাকুলতা, পুনরায় ফিরে আসার চেষ্টার দারুন একটা মহাকাব্য যেন এই উপন্যাস।

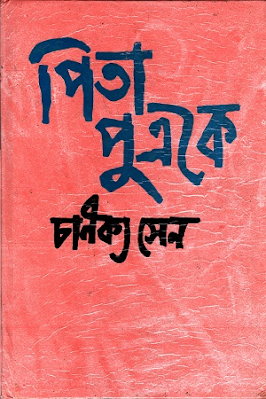

পিতা পুত্রকে - চাণক্য সেন

পুত্র, তোমার যখন পঁচিশ বছর বয়স, তখন তুমি আমাকে, শুধু তোমার নয়, বিশ্বব্যাপী তোমাদের পুরো প্রজন্মের, আত্মকাহিনী শুনিয়েছ। শুধু আমাকে নয়, আমার মত পঞ্চাশ বছরের পৃথিবীজোড়া পিতা-প্রজন্মের সবাইকে, জানাবার জন্য পঁচিশ বছরের ছোট প্রজন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছ। আজ আমি, সত্তর-উত্তর বয়সে, আমার, তথা বিশ্বব্যাপী পিতৃ-প্রজন্মের, কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি তোমার ও তোমাদের সবাকার জন্য। একদিন পুত্র পিতাকে করেছিল আহ্বান। সারা দুনিয়ার পুত্রদের জীবন-বাণী শোনবার জন্য। আজ পিতা আহ্বান করছে পুত্রকে, সারা পুত্র প্রজন্মকে...

ধীরে বহে নীল - চাণক্য সেন

আরব-প্রাঙ্গণে মনুষ্য-সভ্যতার অন্যতম আদি বিকাশ। ইতিহাসের গােড়া থেকে এ-প্রাঙ্গণ ঘটনাবাহুল্যে পরিপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ-প্রাঙ্গণে এসে ভিড় করেছে পৃথিবীর জটিলতম সমস্যা। শুধু দশ কোটি মানুষের স্বরাজ ব্যাকুল শেষ-সংগ্রাম-সংকল্পই নয়, পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে প্রভুত্বের দাবি নিয়ে মল্লভূমিতে মুখােমুখি দাঁড়িয়ে। সাবেকী সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক প্রস্থান ভেঙে দিচ্ছে বহুদিনের সমাজকাঠামাে। বাঙালি পাঠক বিশ্বপরিচয়ের আগ্রহে অধীর। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রামাণিক পরিচয় সে পেতে চায়। অথচ বহু-সম্ভারে পরিপূর্ণ বাংলাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ আঙিনায় রাজনীতি-সাহিত্যের অভাব একান্ত। বর্তমান প্রচেষ্টা যদি এ-দারিদ্র্য বিন্দুমাত্রও দূর করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে হয়তাে শ্রেয়তর, যােগ্যতর লেখকের উদ্যোগকে সজাগ করবে।

ছোটদের চাণক্য - জগন্নাথ ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতের মহান শিক্ষাবিদ চাণক্য ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের এক বর্ণময় ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, দার্শনিক, গ্রন্থকার, কুটনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন, তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন ছাত্র ও পরবর্তীকালে অধ্যাপক। আবার তিনিই ছিলেন মগধের নন্দ রাজবংশ ধ্বংস ও মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মুখ্য কারিগর, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিক্ষক এবং চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর পুত্র বিন্দুসারের মন্ত্রী ও প্রধান পরামর্শদাতা। তাঁর মতো বহুগুণান্বিত ব্যক্তিত্ব বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

বাংলায় অনুবাদসহ চাণক্যনীতির বেশ কিছু সংকলন প্রকাশিত হলেও বিশেষভাবে ছোটোদের উপযোগী শ্লোকগুলির অনুবাদসহ কোনো সংকলন চোখে পড়েনি। সেই তাগিদেই নির্বাচিত চাণক্য-শ্লোকের বর্তমান সংকলনের পরিকল্পনা।

কালের ইতিহাস - চাণক্য সেন

তিনখানা উপন্যাস নিয়ে একটা ট্রিলজি তৈরীর পরিকল্পনায় বর্তমান উপন্যাস ছিল দ্বিতীয় সোপান। এ উপন্যাসের প্রথম দু-খণ্ড 'উল্টোরথ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছিল 'কালের ইতিহাস' নাম দিয়ে। স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবাদপত্রকে কেন্দ্র ক'রে এর আগে কোনও উপন্যাস রচিত হ'য়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। উপন্যাসে পাঠক দেখতে পাবেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক রঙ্গমঞ্চে সংবাদপত্র কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এখন শুধু পদক্ষেপ - চাণক্য সেন

এই বইয়ের উপজীব্য হলো দুটি বিখ্যাত অখ্যাত সার্থক ব্যর্থ পুরুষের কাহিনী, যার সঙ্গে মিশে আছে অনেক অনেক অপচয়িত অঙ্গীকারের অলিখিত না-ইতিহাস, এবং একটা দেশ যার বুকের মধ্যে দুনিয়ার মানুষের সাত ভাগের একভাগ ল্যাপটা-ল্যাপটি ক'রে মৃত-জীবিত, জীবিত-মৃত, সৃষ্টির প্রথম বিস্মৃত প্রভাত থেকে, যে দেশটাকে ফা-হিয়েন থেকে ই. এম. ফস্টার, নায়পাল আর নীরদ চৌধুরী অত ভীষণভাবে জেনেও নাকি একেবারে বুঝতে পারে নি, অথচ যে দেশের ক্ষুধা, হ্যাঁ, শুধু জান্তব ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, একবার মুক্তি পেলে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করতে পারে।

একান্তে - চাণক্য সেন

বইয়ের শুরুতে লেখক যা বলেছেন--

"সাহিত্য-কলম লিখবার ইচ্ছে অনেককালের। তবু ইতস্তত করবার যথেষ্ট কারণ ছিল, এখনও আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ, অযোগ্যতা। আমি যা লিখব, পাঠক তা পঠনযোগ্য মনে করবেন, এমন ভরসা কোথায়? প্রত্যেকখানা উপন্যাস রচনার আগেও এ দুশ্চিন্তা আমায় পেয়ে বসে। আগে সৃষ্টি করার মত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, তবে তো নতুন উপন্যাস! আমার ছদ্মনাম, ঠিকানা- গোপন অপরিচয়ের ব্যূহ ভেদ করেও প্রকাশকদের কাছ থেকে তাগাদা আসে, আসে অনুরোধ। উপন্যাস চাই। তাঁদের দোষ নেই। বঙ্গসাহিত্য আজ যাঁদের অতি-প্রসবে সমৃদ্ধ, যাঁরা অনায়াসে বা অল্পায়াসে বছরে চার ডজন গল্প এবং আধ-ডজন উপন্যাস লেখেন, তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, কিন্তু সে আভিজাত্য আমার কাম্য নয়, নাগালের মধ্যেও নয়। আমার একখানা উপন্নাস লিখতে কম ক'রে এক বছর লাগে; তাতেও অতৃপ্ত থেকে যাই, মনে হয় কিছু অংশ নতুন ক'রে লিখলে ভাল হত, আরও কিছু পরিমার্জন দরকার ছিল..."

অশোক উদ্ভিদ মাত্র - চাণক্য সেন

রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি; অস্থির উত্তেজনা চেপে শুয়ে পড়ার পরেও অনেকক্ষণ কেটেছে জেগে; বার বার চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারেন নি; নিঃশব্দে উঠে আস্তে দরজা খুলে বসবার ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে একবার কিছুক্ষণ বসে থেকেছেন; বিরাট লন জুড়ে পাতলা অন্ধকার, গাছগুলি নিথর নিস্তব্ধ জমাট মৌন; আকাশভরা তারাগুলিও নির্বাক; সবকিছু মিলে এক বিপুল দুঃসহ চাপা প্রতীক্ষা; অথচ অন্তত মধ্যরাত্রির আগে ব্যাপারটা ঘটে যাওয়া উচিত ছিল, গত এক সপ্তাহ ধ'রে একটু একটু ক'রে ঘটে আসছিল, কখনও খুব আস্তে, চুপে চুপে, আড়ালে, আবার হঠাৎ বেশ কদম তুলে, সপ্তাহ ধ'রে ঘটনার ছায়া বাড়ছিল, কমছিল, কিন্তু একেবারে কখনই মিলিয়ে যায় নি; এবং গুজবে চারদিক সরগরম হয়ে গিয়েছিল; কাল সকাল থেকে শেষ গুজবটা প্রকাণ্ড আকার ধারণ ক'রে সন্ধ্যার দিকে প্রায় সত্যে পরিণত হ'তে চলেছিল; তিনবার টেলিফোনে তিনি অন্তত তাই জানতে পেরেছিলেন; সন্ধ্যার সময় এ হঠাৎ ঘটনার ছায়া ছোট হয়ে গেল....

হাসি কান্না হীরা পান্না - চণ্ডী লাহিড়ী

এই নতুন দুনিয়ার কিছু অর্বাচীনের ধারণা ইন্টারনেটে সব মেলে । অবশ্যই মেলে কিন্তু হৃদয়ের খবর মেলে না। হৃদয়ের গভীর থেকে সেই সব হাসি কান্না হীরা পান্নার খবর লেখক তুলে আনলেন।

চলমান প্রসঙ্গ - চণ্ডী লাহিড়ী

কখনো নিজের দেখা বিখ্যাত ব্যক্তি, কখনো তাঁদের জীবনের ছেঁড়া পাতা, চানাচুরের ঠোঙা, বিদেশি সাহিত্যের টুকরো সংবাদ...বহুবিচিত্র সংগ্রহ। বাংলায় অ্যানেকডোটের বই দুর্লভ। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। লেখকের নিজের কয়েক হাজার সংগ্রহ থেকে প্রথম কিস্তি রইল এই বইয়ে।

Tuesday, November 29, 2022

রস কষ সিঙাড়া বুলবুলি মস্তক - চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

আনন্দবাজার পত্রিকা ও তার বিভিন্ন ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত লেখকের বিভিন্ন লেখার মিলিত সংকলন হলো 'রস কষ সিঙাড়া বুলবুলি মস্তক' বইটি। এই বইটির তিনটি ভাগ আছে: 'একের পাতা চারের পাতা', 'রবিবাসরীয়', এবং 'অন্য অন্য'। প্রথমটিতে আছে, উত্তর সম্পাদকীয় যা প্রকাশিত হতো আনন্দবাজারের চারের পাতায়। দ্বিতীয়টা, রবিবাসরীয় এর প্রচ্ছদকাহিনী। আর তৃতীয়টা অন্যান্য ক্রোড়পত্রের লেখা। চন্দ্রিল ভট্টাচার্যের বই সর্বদাই একটা সামাজিক আয়নার সমান, যে আয়নায় সবাই ভীষণ নগ্ন, এবং তিনি সেই নগ্নতা ঢাকার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি লেখা আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগেকার হলেও প্রত্যেকটি এখনও তাৎপর্যপূর্ণ। যা বইটির ক্ষেত্রে লাভজনক হলেও, সমাজের দিক থেকে নির্মমভাবে দুঃখজনক।

হাহা হিহি হোহো ও অন্যান্য - চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

এই বইটি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধের সমন্বয়ে গঠিত। লেখকের স্মৃতিচারণও আছে এর মধ্যে। সাবলীল ভাবে নিজের কিশোর কালের অনুভূতির ব্যাখ্যা, অকপটে নিজের কিংবা সমাজের বিষয়গুলো নিয়ে বলে যাওয়ার মধ্যেই এই বইটির সার্থকতা। ইন্টারনেটের যুগ যখন ছিলো না তখন বিদ্যুৎ চলে গেলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হতো সে লেখা পড়তে পড়তে অতীতে ঘুরে আসাও যায় চোখ বন্ধ করে। স্মৃতি রোমন্থন আরকি! এসব বাদ দিলেও বয়ঃসন্ধিকালের বিষয়গুলোকে কী নিপুণ দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাসের সাথে লিখেছেন! এমন সাবলীল আর অকপটে স্বীকার করার ক্ষমতা চন্দ্রিলের আছে, সাথে তার প্রবল আত্মবিশ্বাসের অসাধারণ ঝলক দেখা যায়। বিষয়গুলো সমাজের কিংবা নিজের একান্ত ব্যাক্তিগত, সংলগ্ন আবার অসংলগ্নও বটে। কিন্তু লেখার গাম্ভীর্যের জন্য সেসব বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে বেশ ভাবার্থক ভাবে।

রোয়াব নামা - চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

বেঁচে থাকা বড় সুন্দর। চারিদিকে চোর, জোচ্চোর, স্বৈরাচারী, মৌলবাদী, মস্তান, ধর্ষক, গণধোলাইওলা। কারও বোম ফেলতে হাত নিশপিশ, লাথ মারতে পা। কেউ অন্যের ফ্রিজ ধামসে দেখছে: গরু না চরু? মেগাতারকা তামাকের বিজ্ঞাপনেও গ্যাঁট, অ্যান্টি-তামাকেও। গেরস্থ রাত্রে খেয়েদেয়ে সাপটে আঁচিয়ে নিজের ছেলেকে খাটে বেঁধে খুন (প্রেমের শাস্তি)। বড়লোকের মাতাল দুলাল গাড়িতে চার-ছ’টা চাপা দিয়ে ভোরের দিকে আনমনা। দুপুর থেকে তার শাস্তির দাবিতে হেঁইয়ো নেমেছে মধ্যবিত্ত ফেসবুকার, প্রতি লাইনে বিষ-ইতরোমো। পানের পিক ও পিচুটি গুলে তৈরি নিসর্গ, বাঁ থেকে ডান ঘোড়া ছোটাচ্ছে ফাঁটুয়া-গুষ্টি, কেউ ঘেন্নার হাওয়ায় ফুলে ঢোল, কেউ আত্ম-সুড়সুড়ির মেশিন। স্নিগ্ধ পিকনিক-বিশ্বে এদের নিয়ে কিঞ্চিৎ খোঁচপোঁচ, নাক টিপে প্যাঁ।

সবুজ বনে আলো - চন্ডী ভট্টাচার্য

একটার নাম ঝিনকি। আরেকটার নাম রুপো। তৃতীয় ঘেঁটু। আর সবচেয়ে ছোট যে- - মংকু।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের খুব ভাব। হবেই। চারজনেই এ-ওর প্রাণের বন্ধু যে!

দিন যায়, মাস যায়, চার বন্ধু --

খায় দায় আর খেলে বেড়ায় ঝরনা-নদীর ধারে, মনে ভাসায় খুশির ভেলা

রোজই বারে বারে।

একদিন হয়েছে কী, বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে তারা চারজনে ঝরনায় গেছে জল খেতে; ফিরে আসার পথে দেখে বড় একটা গাছের নীচে বসে ফুটফুটে একটা মেয়ে বড় করুণভাবে কাঁদছে। কত আর বয়স হবে তার, এই দেড়-দুই কি আড়াই। বাকিটুকু পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন...

রেল কলোনির সন্ধ্যা বাউরি - চন্ডী ভট্টাচার্য

নাহ, সত্যি আর পারা যাচ্ছে না কাজের এই বউটাকে নিয়ে। দুদিন আসে তো পরের কদিন উধাও। ফিরে এসে ঝুড়ি ঝুড়ি অজুহাত। এক-আধদিন হয়, আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এ যে প্রায় রোজকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত পরশু আসেনি। সে না হয় ধরে নেওয়া গেল যে অসুবিধায় পড়েছিল, তাই আসেনি। তা বলে আব্জও আসবে না। সুনীতি রাগে গজ গজ করতে লাগলেন। আটটা বাজতে এখন মাত্র মিনিট সাতেক বাকি। অথচ ঘরের কাজকর্ম, বাসন পরিষ্কার, ব্রেকফাস্ট, ঘর গোছা, এটা ওটা, কিছুই রেডি হয়নি এখনও।

বাকিটুকু পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন...

বেঁটে ভূত লম্বা ভূত - চন্ডী ভট্টাচার্য

অবন্তীপুরের খালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে তালগাছটা, তার মাথায় ঘন অন্ধকার রাতে কখনও কখনও পিডিক পিড়িক করে চার চারটে আলোর বিন্দু জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে।

কিঙ্কির মায়ের ধারণা ওগুলো জোনাক পোকার আলো। কিন্তু কিঙ্কি জানে, তা মোটেও নয়। ওগুলো আসলে বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূতের জ্বলজ্বলে চোখ। অমাবস্যা কি অন্য কোনও দিনের ঘন অন্ধকার রাতে খাল থেকে যখন তিনটে ঢোঁড়া সাপ একসঙ্গে ডাঙায় উঠে আসে আর দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া বয় শন শন, তখনই বেঁটে ভূত অর লম্বা ভূত ঘুম থেকে জেগে উঠে ফালুক ফুলুক করে তাকায়।

বাকিটুকু পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন...

দিনগুলো - চন্ডী ভট্টাচার্য

তারপর অন্ধকার নামবে - চন্ডী ভট্টাচার্য

স্বপ্ন দেখছিল পার্থ। একটা লাল ফড়িং। ঈযৎ লালচে। পাখনা ক'খানায় লালের উপর কালো কালো ছোপ। উড়ছিল ফড়িংটা। এদিক-ওদিক। ওদিক-এদিক। উড়ে উড়ে বেডাচ্ছিল। উড়তে উড়তে আবার রাস্তার খুব কাছাকাছি নেমে আসছিল মাঝে মাঝে। নিচে জল। একটা খোয়া-ওঠা-গর্ত। তাতে জল। পতঙ্গটা সেই জল স্পর্শ করছিল।

বাকিটুকু পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন...

তুই কিছু পারিস না - চঞ্চলকুমার ঘোষ

বইটির ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন...

শীতের বৃষ্টিভেজা এক সকালে বারান্দায় বসেছিলাম, হঠাৎ কানে এল বাচ্চার কান্না। দেখলাম প্রতিবেশী এক তরুণী তার শিশুপুত্রকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাটির চোখে তখনো ঘুমের ঘোর। গত দু-দিন ধরে তার শরীর খারাপ। বললাম, তাহলে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছ কেন? উত্তর পেলাম, আজ ক্লাস টেস্ট। বললাম, একদিন টেস্ট না- দিলে কী ক্ষতি হবে? চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে শিশুটির মা জবাব দিল, এক দিন পরীক্ষা না-দিলে ওর মার্কস কমে যাবে। ও ফার্স্ট হতে পারবে না।

জানতাম উপদেশ দিয়ে কোনো লাভ নেই। নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথম হওয়ার ইঁদুরদৌড়ে আরও অনেক মায়ের মতো সেও ছুটে চলেছে।

মনটা বড়ো বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। শীতের সকালে শিশুটির কান্না ভুলতে পারিনি। সেই শিশুই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল তার অন্তর-বেদনার কথা।

বইটি পুরো পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন...

চিড়িয়াখানা - চঞ্চলকুমার ঘোষ

বইটির ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন:

গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানায়। সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত শরীরে এসে বসেছিলাম একটা গাছের তলায়। সামনে হরিণের পাল চরে বেড়াচ্ছে। মাঝবয়সি একজন তাদের খাস দিচ্ছিলেন। কাজ শেষ করে আমার পাশে এসে বসলেন। আলাপ হল। কত অজানা গল্প শুনলাম মানুষটার কাছে থেকে। শুধু দেখা নয়, জানারও কত কিছু আছে সেই প্রথম জানলাম।

পরিচয় হল চিড়িয়াখানার ডাক্তার গৌররতন সাহার সঙ্গে। বললেন লিখুন না চিড়িয়াখানা নিয়ে। অনেক মালমশলা পাবেন।

প্রায় দু-বছর ধরে ঘুরেছি চিড়িয়াখানায়। মিশেছি সেখানকার কর্মচারীদের সঙ্গে। তারা উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা। কয়েকজনের কথা বার বার মনে পড়ছে, অনিলদা, মৃত্যুঞ্জয়দা, শিবু, বিজনদা, তপন...। কোনো ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ঋণ শোধ করার নয়।

বইটি পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন...

ওঝা ও পাহাড়ি ভূত - চঞ্চলকুমার ঘোষ

ভূত আগেও ছিল এখনও আছে, তবে এই বইয়ের ভূতেরা কাউকে ভয় দেখায় না - নিজেরাই ভয় পায়। ভূতের সঙ্গে রয়েছে মজা, হাসি আর লোককথা-রূপকথার অনাবিল আনন্দ। আজকের যুগে কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে শিশুমনের সেই আনন্দের খোরাক।

বইটি পড়তে নিচের লিংকে ক্লিক করুন...